Gubbio: nel cuore della Gola del Bottaccione, dove la scienza incontra la meraviglia del paesaggio (e i dinosauri scomparsi)

Giovanni Bosi, Gubbio / Umbria

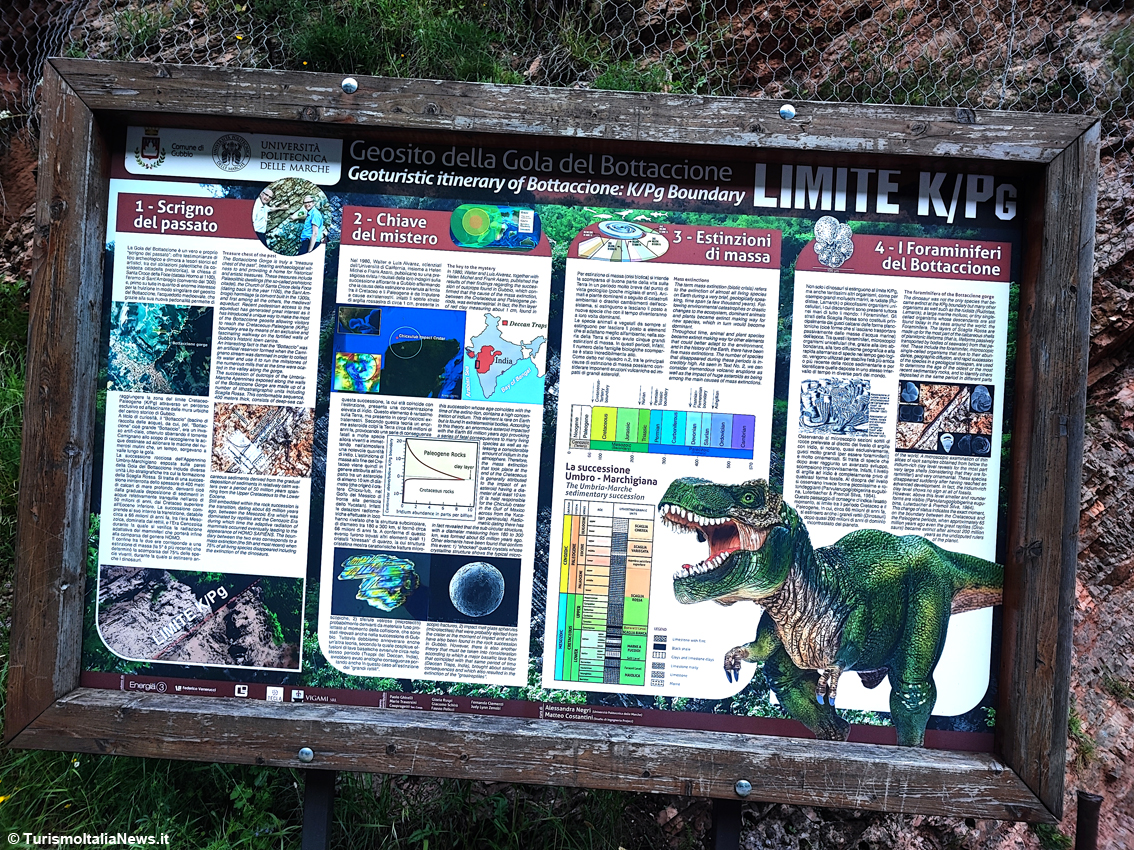

A una manciata di chilometri da Gubbio si apre uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino umbro: la Gola del Bottaccione. Una profonda fenditura nella roccia, scolpita pazientemente dal torrente Camignano nel corso di tre milioni di anni, tra le pareti scoscese dei monti Ingino e Foce. Questo canyon naturale non è solo un capolavoro geologico, ma anche una pagina vivente della storia della Terra. Le sue rocce stratificate, come fogli di un antico libro di pietra, raccontano un passato remoto che va dal Giurassico al Cretaceo, fino a lambire l’era Terziaria. Qui si trova uno dei più celebri “archivi della Terra”, dove gli scienziati hanno identificato il celebre limite K/T, testimone dell’estinzione dei dinosauri e della transizione tra l’era mesozoica e quella cenozoica.

(TurismoItaliaNews) Lungo il fondo della gola si snoda la statale 298, ma è percorrendo il suggestivo itinerario pedonale dell’antico acquedotto medievale che si coglie l’anima più autentica del luogo. Costruito alla fine del Duecento e attivo fino al Novecento, l’ardita costruzione accompagna i visitatori in un cammino sospeso tra cielo e roccia, con viste mozzafiato sulla gola sottostante.

E se si sceglie di affrontare il percorso nel tardo pomeriggio, il paesaggio si trasforma in un dipinto: i colori del tramonto dorano le pareti della gola, esaltando le venature della pietra e immergendo ogni passo in un’atmosfera quasi irreale. La discesa verso Gubbio, incorniciata da questa luce calda e radente, diventa allora molto più di una passeggiata: è un’esperienza sensoriale e spirituale, un viaggio nel tempo e nella bellezza. Assolutamente da provare.

La Gola del Bottaccione non è solo un luogo per geologi o appassionati di natura. È un angolo di Umbria dove scienza, storia e paesaggio si intrecciano in un racconto affascinante che merita di essere vissuto, camminato e contemplato. Di fatto è un vero e proprio “scrigno del passato” con le testimonianze di tipo archeologico e perfino tesori storici ed artistici, tra cui abitazioni paleolitiche (la cosiddetta cittadella preistorica), l’eremo di Sant’Ambrogio (convento del ‘300) e, primo su tutte in quanto di enorme interesse per la fruizione in modo singolare del geosito del Bottaccione, proprio l’acquedotto medievale, che grazie alla sua nuova pedonalità permette di raggiungere la zona del limite Cretaceo-Paleogene (K/Pg) attraverso un percorso esclusivo ed affascinante dalle mura urbiche del centro storico di Gubbio.

Curioso il nome “Bottaccione”, che deriva dal “Bottaccio”, termine che indica un bacino di raccolta delle acque, e che nel caso eugubino era un grande invaso artificiale, ottenuto sbarrando il torrente Camignano allo scopo di raccoglierne le acque destinate ad azionare le macine dei numerosi mulini che, un tempo, sorgevano a valle lungo la gola. Dinosauri si diceva: la successione rocciosa dell’Appennino Umbro-Marchigiano esposta sulle pareti della Gola del Bottaccione include diverse unità lito-stratigrafiche tra cui la formazione della Scaglia Rossa.

Si tratta – spiegano gli esperti - di “una successione ininterrotta dello spessore di 400 metri di calcari di mare profondo, derivanti cioè dalla graduale deposizione di sedimenti in acque relativamente tranquille nell’arco di 50 milioni di anni, dal Cretaceo superiore all’Eocene inferiore. La successione comprende al suo interno la transizione, databile circa a 66 milioni di anni fa, tra l’era Mesozoica, dominata dai rettili, e l’Era Cenozoica durante la quale si verifica la radiazione adattativa dei mammiferi che porterà infine alla comparsa del genere Homo”. Il confine tra le due ere corrisponde a una estinzione di massa (la quinta e più recente) che determinò la scomparsa del 75% delle specie dei viventi, durante la quale si estinsero anche i dinosauri.