Jurassic Park? E’ a Cantiano: si chiama Ugo il dinosauro che arriva direttamente dal Giurassico, “padre” della moderna iguana marina

Giovanni Bosi, Cantiano / Marche

L’aspetto è mica tanto rassicurante. Occhietto vispo, un lungo collo che fa pendant con la coda, verosimilmente necessaria per nuotare. Tanto da farlo dipingere un po’ come l’antesignano dell’attuale iguana marina, quantomeno per il modo in cui si muove. Lui è Ugo e vi aspetta al Museo di Cantiano, nelle Marche: arriva dal Giurassico per raccontare la storia incredibile di un passato lontano quanto intrigante. Gli studiosi lo hanno ricostruito a dimensione reale utilizzando… Beh, basta spoilerare: leggete tutto e poi andate a vederlo di persona… Ne va la pena.

(TurismoItaliaNews) Dal punto di vista scientifico si chiama Accorichnus Natans, un rettile adattato alla vita in ambiente marino e vissuto probabilmente in età Medio assica. Campeggia in tutto il suo splendore - anche se la prima reazione è di tenersi a debita distanza quando ce l’hai di fronte – nel Polo Museale Sant’Agostino a Cantiano, un bel borgo lungo l’antica Consolare Flaminia circondato dal monte Catria, dal Monte Acuto e dal Tenetra. Tra ambiente, storia, cultura e tradizione qui c’è molto da scoprire e esplorarlo riserva belle scoperte. Come Ugo appunto, il “dinosauro” ricostruito grazie al ritrovamento delle sue impronte fossili rinvenute casualmente in uno strato di roccia alle pendici del Monte Catria. La sua silhouette è realistica e decisamente inquietante, come tutti gli abitanti del Giurassico del resto.

Ma come è stato possibile restituire Ugo in 3D? “La forma e le dimensioni delle impronte fossili e la loro organizzazione permettono una ricostruzione dell’animale che le ha impresse – ci spiegano al museo - ad esempio, la differenza tra l’irregolarità delle impronte degli arti anteriori e la regolarità di quelle delle zampe lascia supporre un corpo così lungo che la porzione anteriore e quella posteriore potevano essere parzialmente indipendenti. Ciò implica una dlfferenza funzionale tra gli arti anteriori, che davano la direzione, e quelli posteriori che stabilizzano il corpo contro il rollìo e il beccheggio e che servivano per frenare. Si può quindi ipotizzare che l’autore della pista fosse un rettile con una coda, con un lungo collo e arti anteriori e posteriori di lunghezza simile. E dunque nuotava lentamente esplorando il fondale marino, probabilmente alla ricerca di cibo, spinto soprattutto dal movimento del corpo e della coda”.

La pista in questione è quella fossile formata da una ventina di gruppi di impronte distribuite tra loro con una certa regolarità, in cui si distinguono due tipi di orme, morfologicamente diverse tra loro. Alcune, di forma simile ad una pera, sono allineate in due serie; altre, ovali e più piccole delle precedenti, sono disposte una a fianco dell’altra, a formare una lunga fila con andamento a zig-zag. La pista fossile, ritrovata nei primi anni ’80 sulla superficie di uno strato di roccia (formazione della Corniola del Giurassico inferiore) lungo la Valle del Burano, ha destato particolare interesse per la sua unicità. “Strutture simili non erano descritte nella letteratura scientifica, né alcun animale attualmente vivente lascia impronte confrontabili con quelle dell’autore della pista. Arrivare a definire l’autore delle impronte, un fantomatico animale immediatamente ribattezzato Ugo, tentando di ricostruirne le dimensioni, l’aspetto e la struttura, ha richiesto anni di studio approfondito dell’unico dato materialmente disponibile ossia le impronte stesse” ci spiegano ancora.

Durante il Mesozoico vissero un gran numero di rettili adattati a vivere in ambienti acquatici: “Molti di loro erano profondamente modificati per nuotare o per muoversi sul fondo – apprendiamo in museo - pur modificato, rispetto ai rettili terrestri primitivi, non avendo vere e proprie pinne e muovendosi con un'andatura serpeggiante, l’autore della nostra pista non può ancora essere considerato un organismo del tutto adattato alla vita marina. Ugo insomma nuotava con un movimento simile a quello dell’attuale iguana marina. Dal confronto con questo animale oggi vivente, è possibile valutare la profondità che poteva essere raggiunta dall'autore della pista”.

La profondità che un animale può toccare dipende dal tempo che può passare in immersione, tra un respiro e l’altro, e dalla sua velocità. Considerando questa ed altre variabili (la spinta sviluppata, la forma e le dimensioni dell’animale, la temperatura e la resistenza dell'acqua) gli studiosi hanno valutato che Ugo nuotasse ad una velocità dl 2 m/s (circa 7 km all’ora) e che fosse capace di scendere ad una profondità di qualche centinaio di metri. “Queste erano le sue capacità massime. Ma la vita degli animali è finalizzata al minor dispendio possibile di energia e si svolge di solito ben al disotto del loro limiti fisiologici. E' probabile allora che la pista sia stata impressa su un fondale marino soltanto a qualche decina di metri di profondità”. Una storia avvincente. Peraltro nel Museo di Cantiano altri testimoni preziosi dell'evoluzione dell'ambiente e della ricchezza geoterritoriale di Cantiano sono anche i fossili, tra cui sono esposti gli esemplari di ammoniti più rare della collezione “Tobia Morena”, famoso geologo di fine ‘800 originario proprio del borgo marchigiano.

Conoscere la profondità del fondale è molto utile per ricostruire la paleografia di questa area appenninica, che nel Giurassico era suddivisa in vari ambienti con differenti profondità. “La pista assume un’importanza ancora maggiore se si considera che le rocce di eta giurassica dell’Italia centrale sono quasi completamente prive di fossili di rettili”.

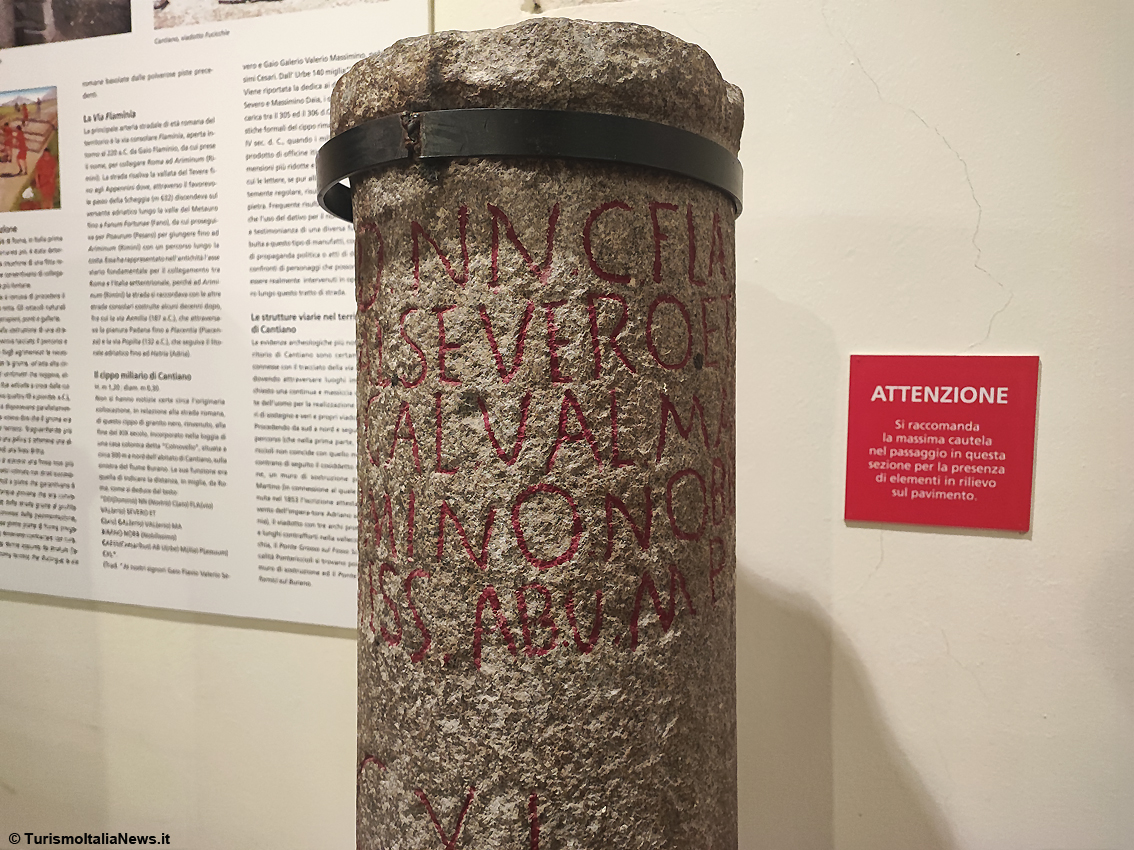

Da non perdere anche la visita al Museo Archeologico e della Via Flaminia “G.C. Corsi”, suddiviso in una sezione Preromana e in una sezione Romana. Per la sua posizione interna a ridosso della dorsale appenninica, in età preromana il territorio di Cantiano rientravz tra quelle aree di confine tra la cultura umbra e picena, mentre in seguito alla "Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo" e all’apertura nel 220 A.C. della Consolare Flaminia fu probabilmente interessato dallo stanziamento di coloni romani in fattorie sparse. In età imperiale il territorio, compreso nella VI regio entrava nei limiti municipali di Iguvium (sud-ovest), di Pitinum Mergens (nord-est) di Sentinum (Sud-est). I reperti esposti sono di grande interesse per una conoscenza di questo passato.